【専門家監修】失敗しないボタニカルヘアオイルの選び方と評価

吸着精製で差が出る品質とは?全表示成分では品質は判らない、評価の参考を解説します。

高品質なボタニカルヘアオイルの基準:「吸着精製」の重要性

数多くのヘアオイルの中から、本当に髪にとって良いものを選ぶのは容易ではありません。特に「ボタニカル」と名の付く製品でも、その品質には大きな差があります。このページでは、プロフェッショナルな視点から、ボタニカルヘアオイルの「吸着精製」という重要な精製技術に焦点を当て、高品質な製品を見分けるための評価ポイントを解説します。

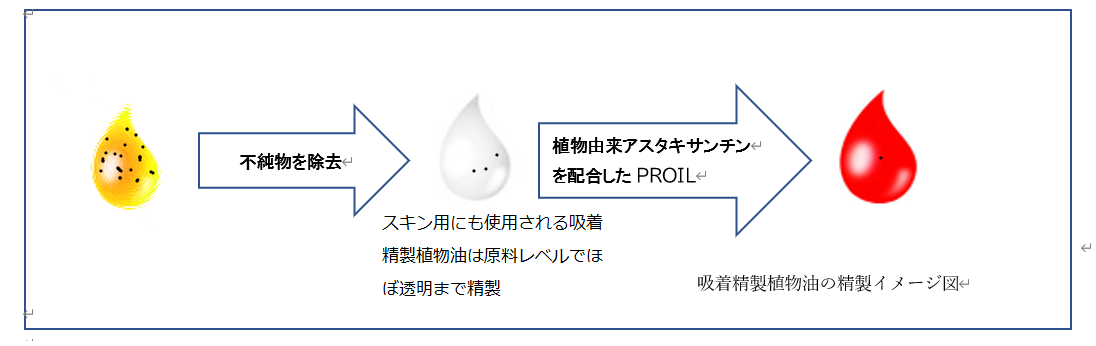

吸着精製ボタニカル主剤の「プロイル」と、吸着精製エステルが主剤の「VIGUSIオイル」として展開しているように、サロン専売品として求められる高品質な原料選びが重要です。吸着精製は、スキンケアにも使用されるほど非常に高価で高品質な原料を生み出します。

ボタニカルオイルの「精製レベル」が重要

一般的に、化粧品に使用される植物油(ボタニカル)は精製されたものが基本ですが、その精製レベルには大きな差があります。同じ種類のオイルであっても、感触が全く異なることがあります。

例えば、マカダミアナッツオイルを使用した場合でも、精製方法によって感触や後述する様々な特性において、同じマカダミアナッツオイルとは思えないほどの違いが生じます。専門家でなくても、手に取った感触の違いはすぐに分かります。

吸着精製オイルによる品質の改善点

吸着精製という高度な技術によって、オイルの品質は多岐にわたって改善されます。メーカーのプレゼンテーションでも挙げられる主な利点は以下の通りです。

- 色、匂いの改善

- 皮膚への安全性の改善

- 酸化安定性、加水分解安定性の改善

- 使用感の改善

これらの要素は、髪に直接塗布するヘアオイルにとっても非常に重要です。高度な精製は、オイルに含まれる不純物を取り除き、ほぼ透明な状態に近づけます。この精製方法の一つが、カラム吸着精製です。マカダミアナッツ、オリーブ、スクワラン、ホホバオイルのように、精製方法で使用感が大きく変わる典型例もあります。表示成分が同じでも別物ほど違います。

ボタニカルヘアオイル評価のポイント:吸着精製がもたらす優位性

ここでは、吸着精製された高品質なボタニカルヘアオイルを評価する際に特に注目すべきポイントを解説します。

1.匂いの少なさと無香料であること(香り)

吸着精製油は、「植物オイル特有の匂い」が非常に少ないのが特徴です。未精製に近いボタニカルヘアオイルで、ボトルから出した際に強い植物油の匂いを感じたり、香料でマスキングされていたり、あるいは時間経過で酸化臭が出てきたりする経験はありませんか?

プロイルはボタニカルでありながら無香料です。これは、高度な吸着精製技術によって植物油特有の匂いが極限まで取り除かれているため、香料によるマスキングが不要だからです。 香りを重視する方、または特定の香りが苦手な方にとって、この点は重要な評価基準となります。

2.皮膚への安全性(成分、安全性)

ヘアオイルは頭皮や顔周りの肌に触れる機会も多いため、皮膚への安全性も重要です。「できる限り不純物を取り除く」吸着精製されたオイルを選ぶことは、アレルゲンとなりうる微量な不純物を減らすことにつながり、アレルゲン対策として有効です。この「不純物を取り除く」という考え方と原料選択は、メーカーのポリシーに関わる重要な要素です。

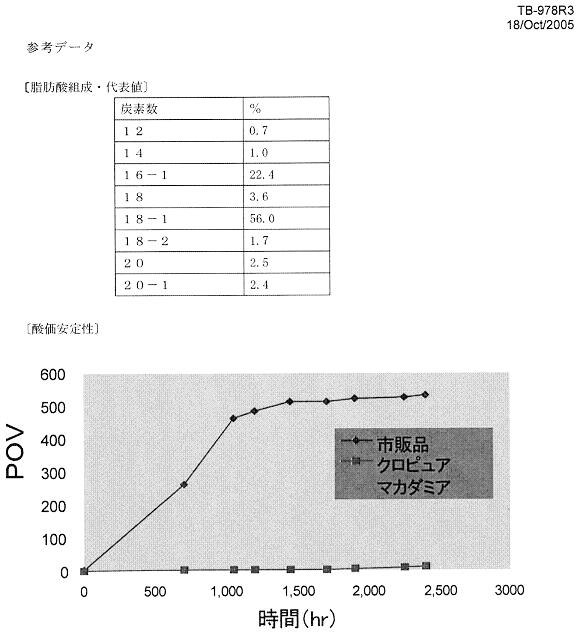

3.酸化安定性、加水分解安定性(品質安定性)

ヘアオイルは、ウェットな髪に使用したり、空気や湿気に触れたりすることで劣化(酸化や加水分解)しやすい性質があります。朝つけたオイルが夕方には匂いを発するなど、酸化による劣化は使用感を損ないます。同じ種類のオイルでも、精製度合いによって酸化安定性は大きく異なります。ただし、油の種類にもよります。バージンタイプが酸化安定性が良い種類もあるようです。この場合、不純物の除去が問題として残ります。

特に植物油は、水との界面で酸化しやすい性質(加水分解)もあります。ウェットヘアに使用する際にオイルが均一に分散し、使用感を向上させるためにも加水分解安定性は重要です。吸着精製により、これらの安定性が大幅に改善されます。

一般的に、高価なヘアオイルは高品質な原料を使用していると思われがちですが、必ずしも「高価=酸化・加水分解に強い」とは限りません。成分表示だけでは判断が難しいため、精製技術やメーカーのこだわりが評価のポイントとなります。

クローダ社使用許可済み ■印のクロピュアマカダミアはプロイルの主剤ボタニカル

酸化安定性に明確な差があります。(グラフ参照)

4.使用感(テクスチャー)

手に取った感触、髪へのなじみやすさ、仕上がりの軽さやしっとり感など、使用感はヘアオイル製品選択の非常に重要なポイントです。前述の通り、同じオイルでも精製方法によって全く異なる感触になります。

スピリッツでは、様々なオイルをサンプリングし、ヘアオイルとして最適なオイルを選定する過程で、手に取った感触から、毛髪用として不要な重さがなく、「しっとり」とした質感が異なること、うるおい感とベタつき感の違い、滑りの抵抗感の違いを比較検討しました。

ヘアオイル製品のタイプ別特性と選び方の目安

ヘアオイルはその主成分によっていくつかのタイプに分けられ、それぞれ特性や適した使い方が異なります。

主なヘアオイルのタイプ:

- 揮発性溶剤主剤タイプ

- エキスタイプ:準エキスタイプ

タイプによって適切な使用法やコストパフォーマンスが異なります。

揮発性溶剤主剤タイプ

揮発性の成分をベースとしたタイプです。使用直後はサラッと軽く仕上がりますが、ベース成分が揮発するため、髪に残るオイル成分は少なくなります。ポンプ式の大容量ボトルが多い傾向があります。

- 特徴: 使用直後は軽い仕上がりと滑り感が良い。時間が経つと物足りなさを感じやすい。ポンプ式が多い。

- 使用量: エキスタイプと比較して使用量が多めに必要となる傾向があります。

- 使用方法の傾向: 「毛先から塗布」「両手で挟み込む」「握りしめる」といった使用方法が推奨されることが多いですが、これは揮発後の残存オイル量を考慮した方法と考えられます。

使用直後は良い感触でも、時間が経つと物足りなくなる経験はありませんか? これは、髪に残るはずのオイルが揮発するからです。使用量は製品によって異なりますが、エキスタイプとは比較できないほど多く必要なことも!

利点は、オイルが一箇所に集中して付着しにくいこと。しかし、処方(揮発しないオイルの質と量)や髪質によっては、数分後に物足りなさを感じることがあります。

エキスタイプと準エキスタイプ

オイル成分が髪にしっかりと留まるタイプです。吸着精製オイルのような高品質な成分が少量でも十分に機能するため、少量使用で効果を実感しやすいのが特徴です。

- 特徴: 手に取ったオイルが髪にしっかり留まり、少量でも効果的。

- 使用量: 揮発性溶剤主剤タイプに比べて、極めて少量で済みます。

- 使用方法: 両手に薄く広げ、髪の内側から均一になじませる方法がおすすめです(詳細は後述)。

吸着精製エステル主剤タイプ:VIGUSIオイル

VIGUSIオイルは、カラム吸着精製エステル(ミリスチン酸PPG-3ベンジルエーテル)を主成分とし、さらにエルカラクトンを配合した準エキスタイプです。少量でも機能するように設計されています。

- 主成分エステルはシリコーンよりも優れた滑らかさと輝きを与えます。色保持性もあります。

- 一般的なシャンプーで洗い流せ、エルカラクトンが熱によって髪に定着し、うねりを改善し持続的な質感を向上させます。

- 香料は配合されていますが、マスキング目的ではありません。

- 外資系原料メーカーの原料です。

「残るべき成分(エルカラクトン)」と「一時的な質感成分(シャンプーで流れ落ちる乳化しやすいエステル)」で構成された、機能性の高いヘアオイルです。

吸着精製ボタニカル主剤:PROIL

PROILは、不乾性油に分類されるカラム吸着精製植物油が主成分のエキスタイプです。高度な精製により、マスキング(香料)が不要な無香料のボタニカルヘアオイルを実現しています。

- 植物油の中では酸化しにくく、植物油特有の匂い、酸化、加水分解に強い特性を持ちます。

- ボタニカルアスタキサンチン、天然型VE、コメ胚芽油など、抗酸化成分を配合。

- 毛髪補修成分のアミノ酸も配合しています。

まさに「ザ・ボタニカルヘアオイル」と言える、成分と安定性にこだわった製品です。

製品選択の目安

製品は多岐にわたるため、あくまで目安ですが髪質や目的に合わせてタイプを選びましょう。

- 毛量が多くてパサつきやうねりが気になる場合: エキスタイプ(特にPROILやVIGUSI)がおすすめです。*高機能なジェルミルク(ドロップエッジ)なども適しています。

- もともと落ち着いた髪質で毛量は普通程度、少しパサつきが気になる程度の場合: 揮発性溶剤ベースタイプ(製品による)が適している場合があります。

ヘアオイルの利便性とコストパフォーマンス

ヘアオイルの大きな利便性は、いつでもどこでも使用可能な携帯性の高さです。しかし、製品を選ぶ上で見落としがちなのが「コストパフォーマンス」です。

一見、価格が高い製品でも、使用量が極めて少量でも十分な効果を発揮する場合、結果的にコストパフォーマンスに優れている可能性があります。ボトルの容量だけで判断せず、「1回あたりの使用量」とそれに対する価格で評価することが重要です。

大容量で安価な製品が必ずしもコストパフォーマンスが良いとは限りません。揮発性溶剤ベースタイプは、一般に使用量が多く必要となるため、ポンプ式容器の製品が多い傾向にあります。

コストパフォーマンスの比較例

以下の表は、価格と容量だけでは判断できないコストパフォーマンスの違いを示す例です。どちらの製品も「ご自身の髪質や目的に対して、仕上がりに満足できる」という重要な仮定に基づいています。

様々なヘアオイルがあるので必ずしも下記の様な計算式が成り立つわけではありません。しかし、揮発性オイルベースの場合、使用直後は良くてもしばらくすると物足りなくなり、重ね付けが必要になるという声もあります。そもそも、使用感に満足していなければ、価格比較の意味もありません。

![]()

| タイプ | 容量 | 価格 | 1mlあたりの価格 | 想定される1回あたりの使用量 | 1回あたりのコスト(概算) | 備考(全て例示) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 揮発性溶剤主剤タイプ | 150ml | 2,500円 | 約16.7円/ml | 多め(例: 2ml) | 約33.4円 | 一回使用量と使用頻度が多くなる傾向。(上記は一回の使用量推定)ポンプ式が多い。髪質による。 |

| エキスタイプ | 60ml | 3,500円 | 約58.3円/ml | 少量(例: 0.5ml) | 約29.2円 | 少量で機能するため、結果的にコスパが良い可能性。髪質による。 |

この例から分かるように、1mlあたりの単価が高くても、1回に使用する量が少なければ、結果的に1回あたりのコストは安くなることがあります。製品選びでは、容量や価格だけでなく、実際の使用量とその効果を考慮したコストパフォーマンスの評価が重要です。

ヘアオイルで最大限の効果を得るための使用方法

ヘアオイルには共通の万能な使い方はありません。製品ごとに最適な使用法が異なりますが、オイルの特性である「瞬時の付着性」を理解した上で、多くの製品で試せる「均一・分散塗布」の基本的なアプローチをご紹介します。

- 手のひらに適量を取り、両手に薄く均等に広げます。指の間にもオイルを行き渡らせるイメージです。

- 髪の内側:シャンプー時のように髪を払うようにして塗布します。オイルを「点」でなく「面」で広く薄くつける意識が重要です。

- 髪表面や前髪は、手に残ったわずかな量で十分です。付けすぎるとベタつきや束感の原因になります。

使い方の詳細と調整:ベタつき・ムラを防ぐには

- オイルは「瞬時に髪に付着する」特性があるため、一箇所に固まって付着しやすい(「たまる」現象)という性質があります。特定の箇所だけを強く握ったり撫でつけたりする一般的な使用方法では、製品によってはウェット感やベタつき、不要な束感が出やすくなることがあります。

- 毛先のパサつきが特に気になる場合は、上記1~3の全体塗布を行った後に、毛先に少量を手に取って重ね付けします。毛先は特に乾燥しやすいですが、後から少量ずつ調整することで、つけすぎによる失敗を防ぎ、より良い質感をコントロールしやすくなります。

- 髪の健康な部分や、毛量が少ない顔周りの髪には控えめに塗布するのが良い場合が多いです。目的に応じて塗布量を調整してください。

- オイルは水に浮く性質があるため、タオルドライ後のウェットヘアに使用すると、オイルがより分散しやすく、髪全体に均一に塗布できて使用感が向上します。

SNSのヘアオイル情報を見る際の注意点(再掲)

SNSで見かけるヘアオイルの使用法、「毛先からしっかり」「挟み込む」「握りしめる」といった解説には注意が必要です。これは、製品のベースオイルが揮発性溶剤である場合、揮発後に髪に残るオイルの量を調整するために推奨される使い方と考えられます。揮発性溶剤ベースのヘアオイル製品は、ポンプ式ボトル製品が多い傾向があります。

- ヘアオイルに共通する普遍的な「正しい使い方」はありません。 製品の成分や特性によって最適なアプローチは全く異なります。

- SNSの動画や情報は、ステルスマーケティングやインフルエンサーマーケティングが多く含まれる可能性があります。特定の製品の使い方などを一般化して鵜呑みにせず、必ず製品の公式サイトや同梱されている説明書で推奨されている使用方法を確認しましょう。

ヘアオイルは「補助」として賢く活用する

ヘアオイル単体でも髪の質感調整に効果を発揮しますが、より本質的な髪のケアと理想の質感を追求するなら、他のアイテムと組み合わせるのがおすすめです。

- 最もおすすめの使用方法の一つは、まず毛髪内部の水分補給やダメージケアに効果的なミスト状洗い流さないトリートメントを髪全体になじませ、その後にヘアオイルを重ねる方法です。これにより、髪内部のケアと外部の質感調整を両立し、好みの仕上がりを得やすくなります。

- 髪には健康な状態を示す等電点(pH)がありますが、オイル自体にはpHがありません。ヘアオイルの主な役割は、髪の表面的な手触り、ツヤ、まとまりを調整したり、外部刺激から髪を保護したりする「補助」的なものです。髪の根本的な状態改善には、内部補修成分を含むアイテムとの併用を検討しましょう。

まとめ:高品質なボタニカルヘアオイル選びのために

この記事では、ボタニカルヘアオイルを選ぶ上で重要な「吸着精製」という品質、製品タイプ別の特性、見落としがちなコストパフォーマンス、そして効果的な使い方について解説しました。

「ボタニカル」という言葉だけに囚われず、精製度合いや配合成分、そしてご自身の髪質や目的に合ったタイプを選ぶことが、本当に満足できるヘアオイルを見つける鍵となります。今回ご紹介した評価ポイントや情報を参考に、賢く製品を選んで、日々のヘアケアで理想の髪質を目指してください。